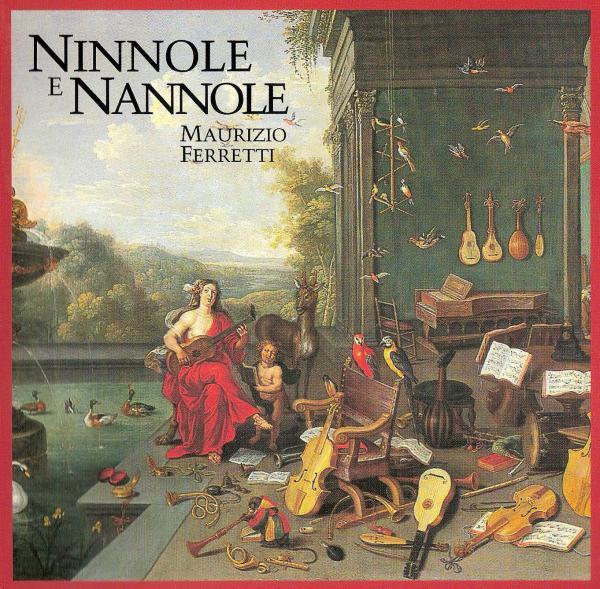

Questo disco (a proposito: si può ancora chiamare così?) non lo trovate nei negozi. Inoltre è già vecchio, roba da rottamare: pensate un po’, è stato prodotto – pardon, autoprodotto – sette od otto anni fa, nell’altro secolo. Né ci presenta, difetto ancora più grave, nani, ritmi o ballerine, ma solo una musica intensa, talvolta addirittura plumbea, quasi sempre dolente; l’unica eccezione è una scatenata Coccinella, naturalmente vestita di blu, ma si sente bene che quella farina non proviene dal medesimo sacco. Il disco non aveva e non ha neppure il pregio dell’attualità o l’audacia della denuncia; parlava di cose lontane, vecchie, vecchie perfino quando erano contemporanee alla scrittura, come il pezzo che prende spunto dalla morte di Franco Serantini; parlava di cose gravi, ma non con l’idea di puntare il dito contro, di smascherare alcunché al di fuori delle pulsioni dell’animo. Cantava e canta di “ninnole e nannole”, quella straordinaria, geniale deformazione lessicale che sa appunto di vecchio e che nel parlato poeticizza, puntualizza, estende e nobilita il neutro e burocratico eccetera: come nella ninna-nanna si tira di lungo, cantilenando all’impronta, fino a che il bimbo dorme, ninnole e nannole sono il piccolo di più, il non detto, il tenero accatastarsi di oggetti della memoria, l’insignificante elevato a sistema. Ma tanto le ninnole quanto le nannole sono lì, ineludibili e presenti; non ingombranti, di per sé stesse, ma tanto affastellate sul pavimento da costituire inciampo per qualche ballerina.

La tradizione musicale, soprattutto quella mai scritta, quella tramandata a voce, è la protagonista dell’album, dove si susseguono le filastrocche alle favole, le ninne-nanne agli stornelli. Protagonisti d’eccezione sono orchi e cavalieri, fate e chimere, draghi e briganti; per le tipologie più domestiche si va dai lupi ai ranocchi, ma la precoce comparsa di inquietanti “faìne in frac” ci avverte subito che non è un gioco quello che ci viene raccontato pezzo dopo pezzo, bensì una dolorosa lettura del “ritmo della vita”, tutta proiettata a rappresentarci il mondo dall’angolo visuale dell’autore.

E’ una sintesi di vent’anni di parole e musica condensati in un’ora di ascolto; e quando dicevo della totale assenza di attualità e di denuncia cercavo di fare il complimento più generoso, volendo testimoniare della freschezza del risultato anche nelle canzoni più antiche, passate indenni attraverso l’evolversi dei gusti e radicate ma non esaurite nel loro contesto. Canzoni impegnate e canzoni sognate, canti di lotta o d’emigrazione; i luoghi topici del canto popolare vengono lievemente incrociati e reinterpretati con cruda sensibilità, dalla fuga d’amore al viaggio nell’aldilà, dove è stato possibile ascoltare “il mugugno dei morti” o l’eco stentata del “passo zoppo degli angioli storpi”. Come si fa a mettere in mostra i tanti lati buoni di questo lavoro? E’ davvero difficile, perché è l’autore che gioca a nasconderli; anche quanto detto finora può sembrare un elenco di buoni motivi per tenersi lontani da un lavoro così cupo, così duro, dove anche gli affetti più puri, l’amore e l’amicizia, sono pervasi da un senso del tragico. E ancora non basta. Accanto a tutto questo metteteci il coraggio di una voce poco accattivante, che non cede di fronte all’esaurirsi delle riserve di fiato o alla profondità dei toni, ma che si esalta mettendosi a fianco una vocalità, in potenza, dieci volte superiore; allora l’apparente, superficiale inadeguatezza è già virtuosismo, l’anatroccolo veste le piume del cigno.

Si attaglia bene alla descrizione del disco questo verso di una sua canzone, che è la riuscita, efficace sintesi di un noto pensiero pascoliano: “e tutto sa di nuovo e sembra antico / come a primavera le vïole”. Gli si attaglia così bene che pare quasi superfluo aggiungere alcunché. Perché ne parlo? Naturalmente perché mi piace un sacco, come si è capito. Mi piaceva anni fa, quando è uscito; mi piace sempre un po’ di più tutte le volte che lo ascolto; ma ne parlo adesso per un altro motivo. Di recente, rimproverandogli affettuosamente assieme ad un comune amico l’ostinazione nel porsi agli altri in modo troppo brusco, quasi scostante, Mizio ci ha replicato appellandosi ad una precisa e consapevole scelta: la musica deve parlare da sola, non si deve condire con l’esteriorità. Così, un po’ per sfizio un po’ per sfida (e in buona parte per un affetto che l’ascolto del suo lavoro è capace di fare risorgere), ne ho voluto brevemente parlare.

Si può fare, Mizio, si può e si deve fare.

Mizio è un artista di nome Maurizio Ferretti.

Roberto Cadonici